Архивные тайны Новосибирска: Уникальные документы и факты. Часть третья

В марте 2021 года исполняется 115 лет с момента выхода в свет первой общественной газеты Новосибирска. Ее первый типографский экземпляр до сих пор сохранился в фондах Государственного областного архива Новосибирской области наряду с другими не менее интересными документами, о которых читайте в новом материал «Царьград Новосибирск».

Всего в ГАНО хранится 2,5 миллиона архивных дел, и о некоторых из них мы уже рассказали в предыдущих статьях, раскрывающих архивные тайны Новосибирска. В этот раз узнаем, о чем любили читать жители Новониколаевска 100 лет назад, какое отношение имеет столица Сибири к последнему ветерану Парижской Комунны и почему в городе не построили уникальный Народный дом с библиотекой и концертным залом почти на 1200 мест.

Факт 6

В хранилище ГАНО также есть заверенная копия на правах подлинника постановления Иркутского военно-революционного комитета от 6 февраля 1920 года о приговоре к расстрелу бывшего верховного правителя России Адмирала Александра Васильевича Колчака и председателя Совета министров Российского правительства Виктора Николаевича Пепеляева. Копия изготовлена 5 октября 1921 года, а в реестр уникальных архивных документов включена в 2018 году.

Ранее «Царьград Новосибирск» публиковал материал, рассказывающий о жизни одного из самых молодых генералов Гражданской войны Анатолии Пепеляеве. Именно он в декабре 1919 года приказал арестовать адмирала Колчака и выставил ему ультиматум о созыве Сибирского Земского Собора. После Пепеляев все же отпустил его, но адмирала задержали снова в Иркутске. Родного старшего брата Анатолия Пепеляева расстреляли вместе с Колчаком, о чем и гласит, хранящийся в ГАНО документ.

Фото: archive.nso.ru

Факт 7

Есть в архиве и первый выпуск первой общественной, политико-экономической и литературной городской газеты Новониколаевска. Выпуск №1 вышел в свет 30 марта 1906 года, в разгар Первой русской революции и выборов в Государственную думу. Подписчиками газеты были не только жители Новониколаевска, а также Красноярска, Томска, Бийска и Барнаула. Редактор-издатель газеты Н. П. Литвинов особый акцент делал на «правдивом и всестороннем освещении местных экономических нужд» общественной жизни Сибири.

«Народная летопись» состояла из пяти рубрик: «Телеграммы», «Сибирь», «Городская хроника», «Русские известия», «Реклама и анонсы». Так в разделе «Телеграммы» рассказывалось о важнейших российских и международных событиях, из рубрики «Сибирь» можно было узнать обо все, что происходило в разных уголках Сибири, а в «Городской хронике» соответственно городские новости. В разделе «Русские известия» публиковались заметки аналитического характера на злободневные темы. Кроме того, в газете публиковали фельетоны и было много рекламных объявлений. Они занимали большую часть площадей. Несмотря на либеральную направленность издания, 25-й и 26-й выпуски конфисковала полиция. А 14 июля 1906 года вышел последний, 52-й номер «Народной летописи». Ее закрыли за не отвечающую цензуре статью «Государственный переворот» и «вредное направление». Выпускать газету начали снова в 1909-1910 гг. под редакцией А.Г. Новицкого, но вскоре ее снова закрыли по тем же причинам, что и первую. Преемницей «Народной летописи» стала газета «Обская жизнь».

В областном архиве сейчас хранится подлинник газеты – типографский экземпляр на двух листах форматом 36х46 см.

Фото: archive.nso.ru

Факт 8

Некоторым образом, Новосибирск связан и с судьбой выдающегося русского писателя и автора книги «Что делать?» Николая Гавриловича Чернышевского.

В составе архивной коллекции «Документы по истории развития революционного движения в Сибири и периода Временного контрреволюционного правительства» имеется дело, сформированное из документов, сообщающих о пересылке ссыльного писателя и общественного деятеля Н. Г. Чернышевского.

Напомним, Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889 гг.) являлся идейным вдохновителем революционной подпольной организации «Земля и воля», созданной в 1861 году. А в 1862 году его уже арестовали. Следствие шло в течение двух лет, и за это время он написал свой знаменитый роман «Что делать?», ставший манифестом для революционно настроенной молодежи. 7 февраля 1864 года его приговорили к 7 годам каторжных работ на рудниках на территории сегодняшнего Забайкальского края с последующим поселением в Якутии.

20 мая 1864 года писателя этапировали в Сибирь.

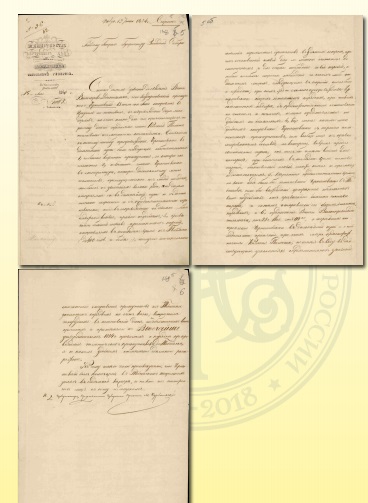

В областном архиве хранится донесение председателя Тобольского губернского правления М.Н. Курбановского от 15 июня 1864 года на имя генерал губернатора Западной Сибири об отправлении из Тобольского тюремного замка в Иркутск в индивидуальном порядке в сопровождении двух жандармов «государственного преступника» Н.Г. Чернышевского.

При этом подробно изложены причины особого способа сопровождение данного лица, потребовавшего дополнительных «ассигнований из местного бюджета»:

– особая важность преступления;

– известность и влиятельность Чернышевского, особенно среди молодежи;

– большой состав стандартных арестантский партии с обычным конвоем, при котором нельзя осуществить строгих персональный контроль;

– стремление избежать отправки Чернышевского в составе партии политических преступников;

– нежелательность долгого нахождения Чернышевского в Тобольске;

– полученные «сверху» рекомендации по мерам предосторожности и обеспечения срочности отправления Чернышевского.

Этот рукописный подлинник имеет гриф «Секретно».

Фото: archive.nso.ru

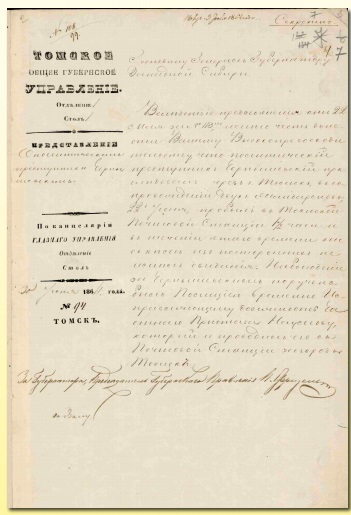

Есть в архиве и еще подлинный документ, связанный с Н.Г. Чернышевским, датированный 30 июня 1864 года. В представлении председателя Томского губернского правления П.И. Фризеля на имя генерал - губернатора Западной Сибири сообщается об отправлении писателя 22 июня с Томской почтовой станции. При этом уточняется, что на станции он пробыл всего 1,5 часа.

Данный документ также был отмечен грифом «Секретно».

Фото: archive.nso.ru

Факт 9

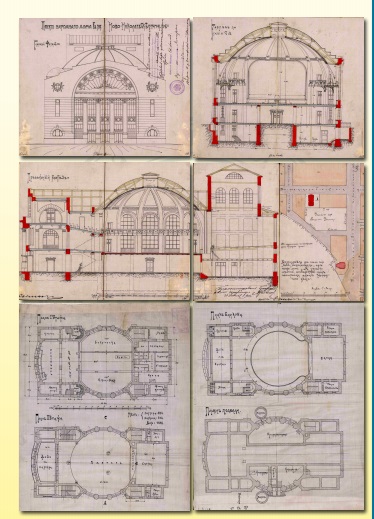

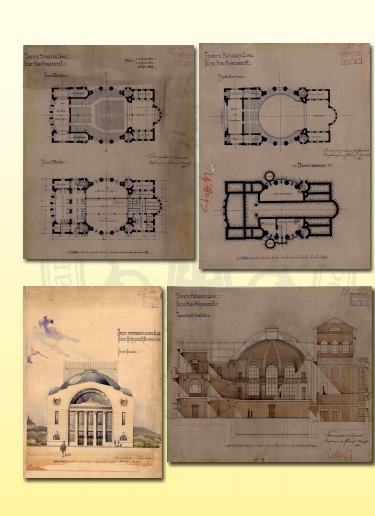

Вместо Оперного театра символом Новосибирска сегодня мог быть Народный дом. В областном архиве хранится подлинник проекта здания, датированный 31 октября 1911 года, выполненный сибирским архитектором Андреем Дмитриевичем Крячковым, в цвете карандашом и красками на картоне.

Фото: archive.nso.ru

Решение о строительстве здания в стиле неоклассицизма с залом на 1188 мест в партере, на балконах и хорах, сценой с помещением для оркестра на 30 человек, вестибюлем и фойе, решили построить в 1910 году. Зрительный зал в проекте перекрывался куполом диаметром 18 метров со световым фонарем в центре. Фасад здания представляет собой композицию в виде плоскости, прорезанной огромной аркой, в которую была «вписана» колоннада из четырех коринфских колонн.

С идеей строительства такого грандиозного сооружения выступило Общество попечения о народном образовании. В Народном доме помимо театрального зала, должны были также распушиться библиотека с книгохранилищем, классы для занятий и музей.

Под строительство здание отвели участок между нынешними улицами Свердлова, Красным проспектом и Советская (ранее имели другие названия).

По предварительной смете стоимость здания составляла 59 798 рублей 19 копеек (её также можно увидеть в ГАНО). У Общества не было таких средств поэтому они обратились к промышленникам, купцам и жителям Новониколаевска. Также была выпущена серия открыток с изображением проекта Народного дома, распространялись подписные листы. Кроме этого с целью сбора средств устраивались «Дни народного дома» и «Праздник весеннего цветка».

15 августа состоялась торжественная закладка здания. Был заложен фундамент и возведен подвальный этаж, но с началом Первой мировой войны общее повышение цен сильно увеличило смету и сделало не реальным строительство Народного дома.

Фото: archive.nso.ru

Напомним, что Крячкова считают автором проекта знаменитой часовни в Центре Новосибирска и только благодаря ему ее смогли восстановить после сноса. Также в архиве хранится подлинник автобиографии знаменитого сибирского архитектора, датированный февралем 1945 года.

Фото: archive.nso.ru

По проектам Крячкова также построено здание торгового корпуса (Новосибирский краеведческий музей), реального училища, 12-ти начальных школ, коммерческого собрания (сейчас театр «Красный факел»), Сибревкома (Новосибирский художественный музей), Госбанка, жилого 100-квартирного дома и т.д. - всего около ста крупных зданий по всей Сибири, но больше всего именно в Новосибирске.

Факт 10

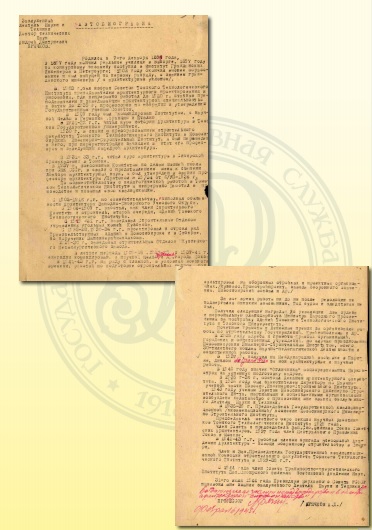

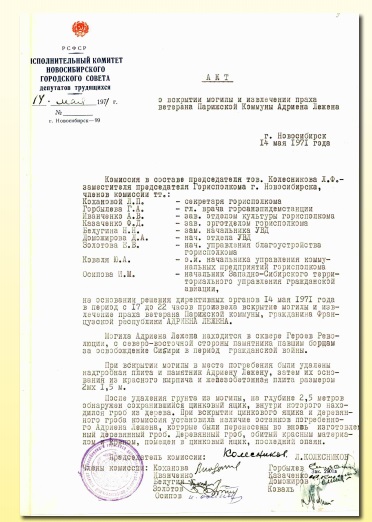

Не менее интересен будет любителям истории родного города документ от 14 мая 1971 года – подлинник акта о вскрытии могилы и извлечении праха ветерана парижской коммуны Адриена Лежена.

Лежен родился 3 июня 1847 года в предместье Парижа. В марте-мае 1871 года был участником Парижской Коммуны, а после ее разгрома его вместо расстрела посадил в тюрьму за участие в «пролетарской революции». После окончания тюремного заключения вернулся в Париж, где в 1922 году стал членом коммунистической партии Франции. А в 1930 году Лежен в возрасте 83 лет переехал в Советский Союз и жил в Москве. В начале Великой Отечественной войны его эвакуировали, «как живую реликвию мировой революции» в Новосибирск. Здесь он жил в «Гостинице Советов» на улице Ленина. Несмотря на слабое здоровье и преклонный возраст (94 года) он успел написать бойцам Красной Армии ободряющее обращение через газету «Советская Сибирь». Умер Адриен Лежен 9 января 1942 года и был захоронен на городском кладбище в Дзержинском районе, но уже 20 ноября 1946 года его останки перенесли в сквер Героев Революции. А в мае 1971 года по просьбе Коммунистической партии Франции прах Лежена передали на родину и захоронили на кладбище у Стены Коммунаров.

В акте, который хранится в ГАНО, зафиксировано, что на глубине 2,5 метров обнаружен сохранившийся цинковый ящик, внутри которого находился гроб из дерева, а внутри него комиссия установила наличие останков Адриена Лежена. Цинковый ящик вновь запаяли и отправили во Францию.

Фото: archive.nso.ru

Сейчас в Новосибирске именем Адриена Лежена названа одна из улиц в Дзержинском районе.

В следующем материале «Царьград Новосибирск» будут представлены уникальные архивные документы, связанные с именами людей, известных каждому новосибирцу.